千万円単位でエルメスに貢いでいる上客でも、欲しいバッグを買うために450万円の天球儀を抱き合わせで買わされる、という話がXで話題に。

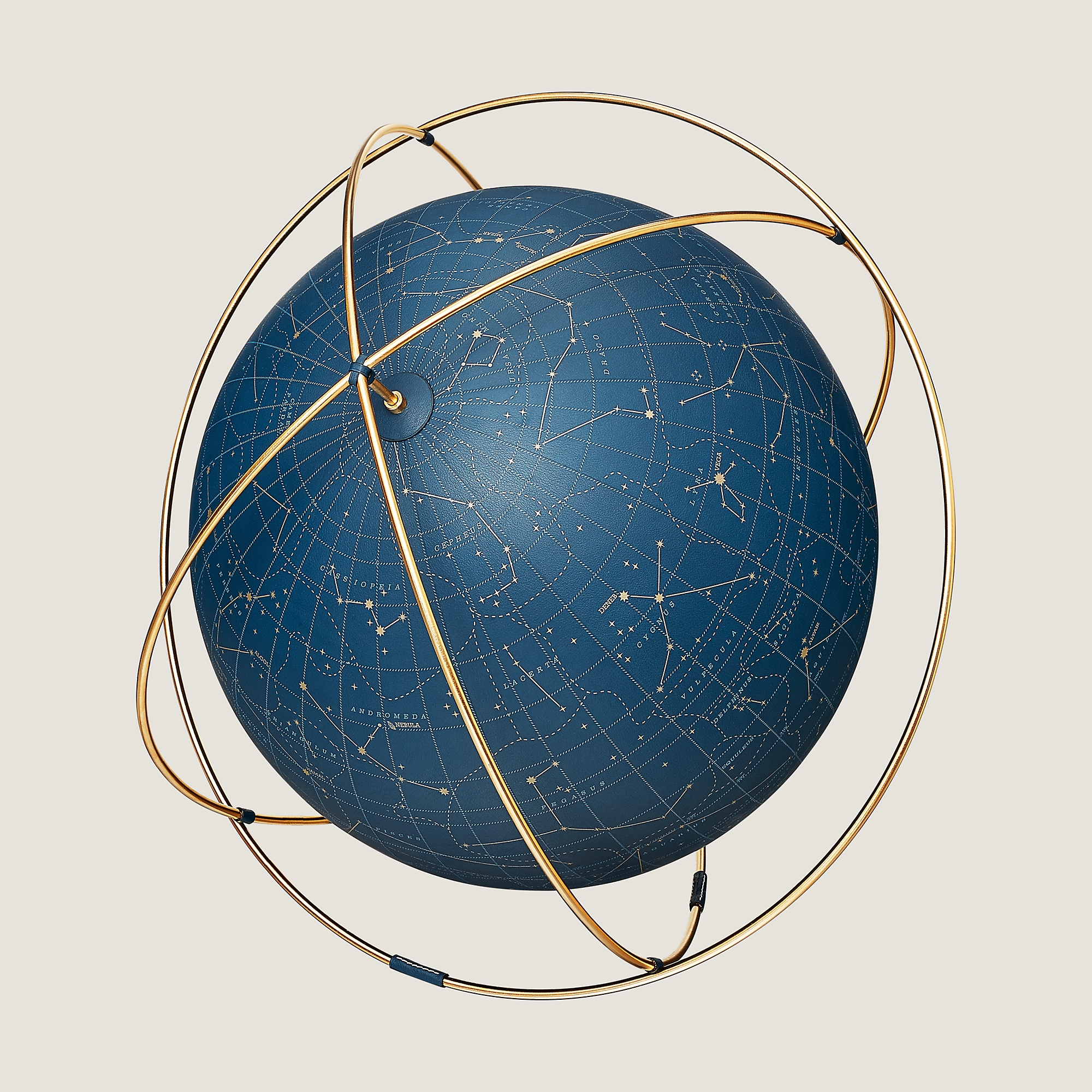

なぜエルメスが天球儀なんか売ってるんだろうと思って商品の仕様を見たら、球の表面がブルーに染めたカーフ革でできてるんですね。すげーなぁ。

せめてフレームが18Kとかなら少し納得感もあるが、ただの金メッキしたステンレスらしい。

日本語サイトの方は「カラー:ブルー・ドゥ・プルス」とか、いちいち謎なカタカナで書いてあって何だか全然分からない。英語サイトで Bleu De Prusse というのを見て、ああ、プルシアンブルー(紺青)のことか、と理解した。

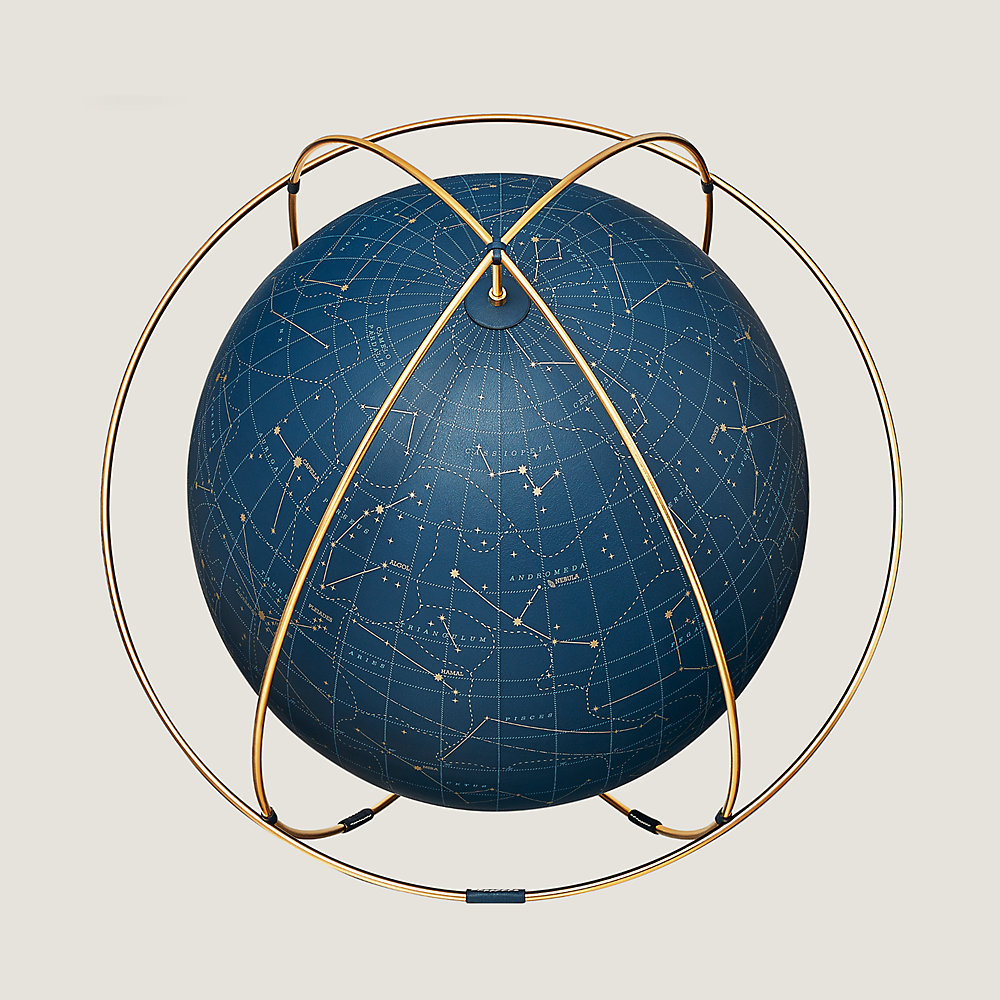

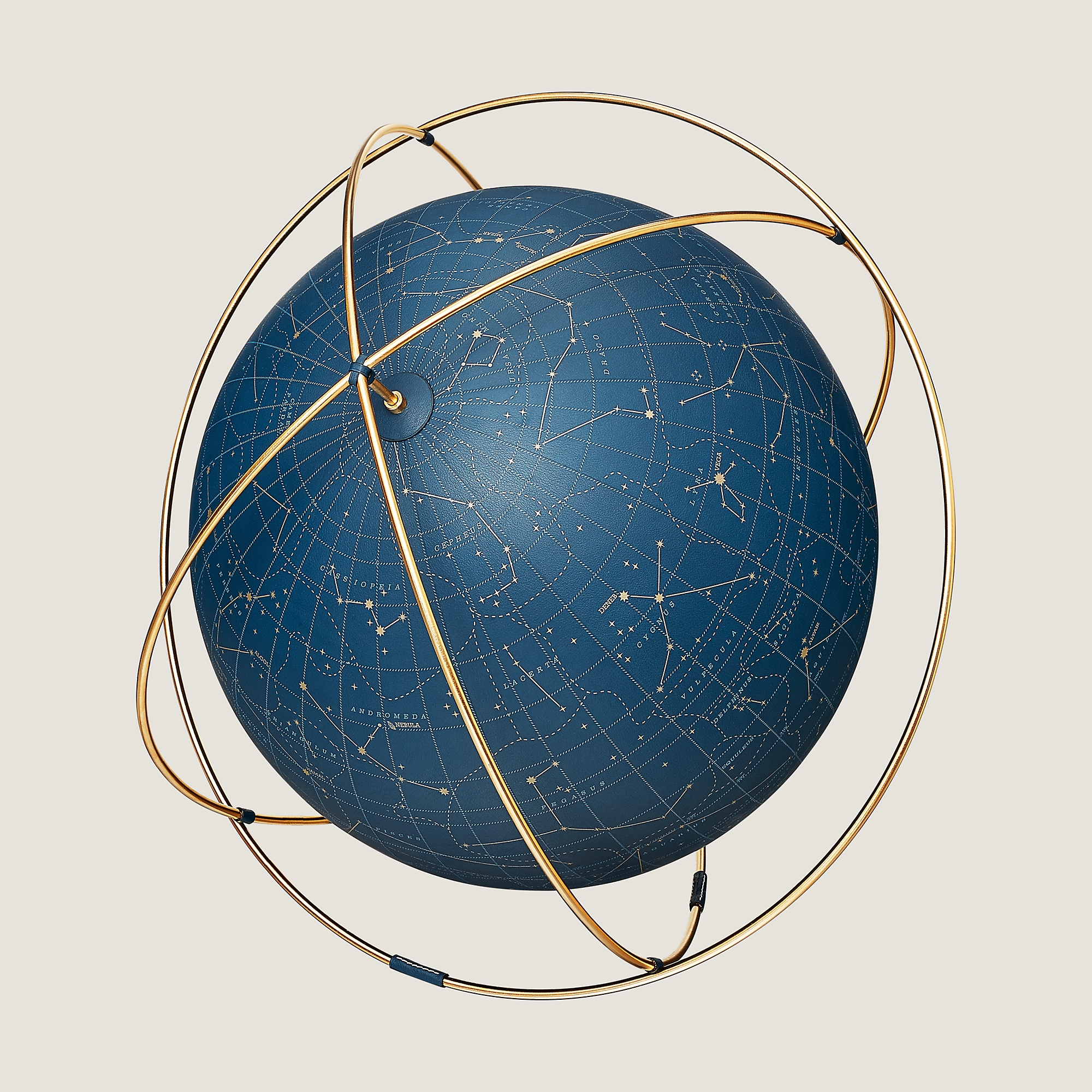

天球儀としてどんなものなのかと拡大画像を見てみる。

うむ、天球儀としての実用性は考慮されていない。恒星の位置や等級は、全くのでたらめではないが、かなり適当。こと座のζ星(ベガの隣にある平行四辺形の角の星)がないとか。星座境界線もうにゃうにゃっと曲線で描かれてしまっている。実際には赤経赤緯線に沿った境界が定義されている。

何より驚くのは、絵が裏返しになっていない! 普通、天球儀は「内部の中心に地球がある」という前提で作られるので、球面上の星々は地球から眺めた星空とは逆向き=裏返しに描かれる。いわば“神の視点”というか。このエルメスの天球儀はそうなっていないので、星の配置は夜空と同じなのに球面は凸になっているという、何とも気持ち悪いことになっている。

もう一つ面白いのは、赤緯+70度の少し下と+20度の少し上に謎の緯線が描かれていること。これ、天球儀じゃなく地球儀の「北極圏の線(北緯66.6度)」と「北回帰線(北緯23.4度)」をそのまま持って来たんじゃないのかな。

自分は天球儀の専門家ではないが、天球儀に極圏や回帰線を描くことは普通ないのではと思う。用途として意味がない。太陽が赤道の上下どこまで達するかという情報は、天球儀では「黄道」が表現するわけなので、回帰線は不要。しかしこのエルメスの天球儀には黄道が描かれていない…。

まあこんな感じで、描かれているものに関して専門家の監修が入っていないことは明らか。これで450万か…。ハイブランドの世界は謎。

ちなみに、大平技研の個人・小型ドーム向けプラネタリウム「MEGASTAR CLASS」は100万個の恒星を投影できて、たったの165万円で買えるよ!

プルデンシャル生命。保険業界の BIGMOTOR 現る。

あの本社ビルが建っている土地、ホテルニュージャパンの跡地なんですよね。象徴的だ。

JAXA宇宙研、藤本正樹所長の新年の所感:「JAXA 宇宙科学研究所の 2026 年 このままではうまくいかない」。

2025 年に宇宙研が対面した大きな問題とは、イプシロン問題、メーカー問題、NASA 問題です。

イプシロンは ISAS 公募型小型計画を打ち上げるロケットですが、その能力に見通しがつかない状態が続き、公募型小型計画の運営が見通しを持って進めることができない問題がありました。

メーカー問題とは、日本の宇宙活動が盛んになり宇宙科学以外の様々な仕事でメーカーが忙しくなる中、さらには、宇宙科学に関する仕事はややこしいもの、一品もので利益率が低いものであることも加わり、メーカーが ISAS の仕事を引き受けなくなりつつあることです。

NASA 問題とは、予算の大幅削減と科学ミッションのキャンセル多数が大統領府により宣言され、その有効性に疑問が持たれつつも、NASA 宇宙科学の先行きが見通せない状態が続いていることです。

これら3つの問題に正面から向き合うことは、潜在的には問題を抱えてきた宇宙科学プログラムの状態が、「このまま気が付かないふりをして過ごすのはもはや犯罪である」との危機的レヴェルにあることを真正面から認識する覚悟をくれました。

どれもISASにとっては外的要因なのだが、かといって見ないふりをしていると自分たちが死んでしまうという厳しい状況。頑張ってくださいとしか言えないが。