明日の航空祭も天気良さそう。

🤔

twitter とかどうでもいいから、お前は早く Starship を上げろと。

2025年の「アルテミス III」で、Starship ベースの月着陸船(Starship HLS)を使って2名の飛行士が月着陸をする予定だが、あと3年しかない。SpaceX が Falcon 9 や Crew Dragon で見せた驚異的な開発速度は素晴らしいものがあるが、Starship に関しては、前例のない要素技術を少なくとも3つ含んでいて、これら全てをあと3年でものにしなければならない。

とりあえず、第1段の Super Heavy に Starship を第2段として載せたフルスケールの状態で打ち上げ、地球周回軌道投入というのが次の一里塚かなと思うが、現状では Starship 単体で1万mまで上昇→垂直着陸までしかできていない。Starship システムは完全再利用を謳っていて、第1段の Super Heavy も地上に戻ってくることになっているが、そっちの試験もまだ。

Starship HLS はアルテミス III とそれ以前の無人試験の2回分打ち上げることが NASA との契約で決まっていて、NASA はこれに30億ドル支払うことになっている。NASA の要求仕様では、月面へ 2t 降ろし、月面から 1t 上げる能力があれば良いとなっていたが、Starship HLS は月面との往復どちらも100t 以上運べることになっている。はっきり言って、アルテミス III のためにはかなりオーバースペック。もともと火星往復のための宇宙船だからこうなったのかもしれんが。

いくらでかくても完成しなければ意味がないので、アルテミス III 用のロケット・宇宙船は、現状の Super Heavy + Starship HLS の仕様からそのうちスケールダウンされるのではないかなーと思っている。知らんけど。

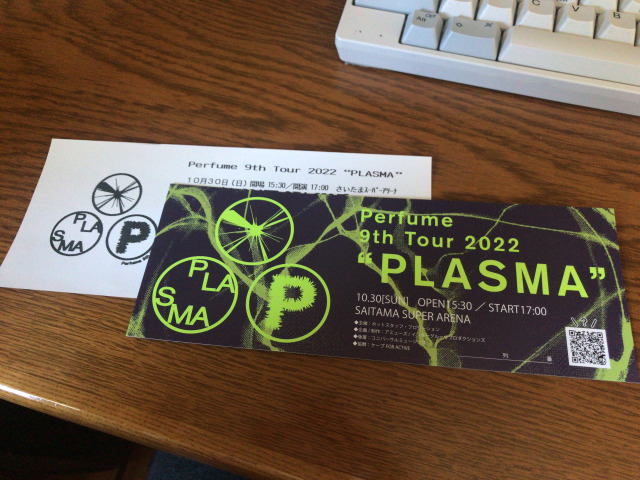

@さいたまスーパーアリーナ。200レベル9列目でわりと見やすかった。座席列が折れ曲がる一番端という、ぼっち予約にありがちな割り当てで、隣が一人しかいないのでかえって楽だった。

まだ札幌公演が残っているので詳細は伏せるが、いいライブだった。結局、外出して Perfume ライブを観るのは Reframe Tour 2021 のライブビューイング (2021/12/19) 以来、本当の意味で生を観るのは、実に2018年末の「FUTURE POP」ツアー (2018/12/31) 以来。この4年間、当選したチケットを何度払い戻したことか。そんな思いもあるせいか、オープニングで三人が登場する演出ではうるっときてしまった。今回のオープニング/エンディングはかなり気に入っている。

声は出せないので観客は拍手で反応する形だが、あ〜ちゃんが MC で容赦なく笑わせてくるので、みんなマスクの中で何とか小声で笑っていた。三人のスタンスは特に変わっていない。

ダンスも、30代になったからといって衰えのようなものは全く見えない。自分がいたのは主にのっち側の席だったので、のっちさんの動きがよく見えた。昔からそうだが、のっちさんのダンスは生で見るとエロい。三人の中では「キレ」担当のダンスとよく言われるが、動きに常に余裕があってしなやか。なので、瞬間瞬間の身体が作る線がすごくエロい。

特に凄いと思ったのはフォーメーションの進化。今回はセンターステージ形式だったので、曲ごとに正面を変えていく…のかと思いきや、曲の中でもころころ切り替えている。8小節・4小節ごとに変えたり、一人だけ逆方向を向いて歌ったり。正面も2方向ではなく、SSAの客席に合わせて4方向を自在に切り替え。これ、相当大変だと思う。どんだけ練習したんだ。「8th Tour [polygon wave]」で、バミリを貼れない全面 LED スクリーンのステージでやっていたのも相当凄いと思ったが、地味なところでさらに難度を上げている。

舞台装置もいろいろ面白かったが、『Reframe』の「無限未来」でやっていた布だけの演出のイメージを少し継承したような、温かみのあるテクノロジーを感じる仕掛けだった。紗幕という1種類の部材だけでこれほど多彩に見せることができるんだな、と感心した。

物販は「TOUR T」のみ買った。前面ロゴが刺繍なのがよい。そういえばツアーパンフがなかったな。後から出すのかしら。

三人ももうだいぶキャリアを積んでいるが、今回の客層のメインは見た感じ30代くらいで、今でも新しいファンがちゃんと付いているのが凄い。彼らにとっては「ポリリズム」や『GAME』は中高生時代だと思うのだが。

が壊れたので交換。6,600円。椅子を買ったときのオリジナルのキャスターは6年保ったが、2019年に交換したキャスターは3年でダメになってしまったことになる。

フローリングに傷がつかないように数年前からマットを敷くようになったので、マット上で転がすと割れやすくなる要因があるのかもしれない。車輪がマットに沈み込むせいで変に力がかかるとか。